- 中学受験をしているが子どもの成績が思ったように上がらない

- 塾のテストが終わって自己採点をしたら、点数が低くてため息

- 憧れの第一志望との偏差値差が5以上あり、縮まらない

そんなお悩みを解決します。

成績を上げるためにたくさん勉強をするのは間違っていません。しかし、成績を上げるためにはただ勉強量を増やすのではなく、正しい方法で勉強することが大事です。

本記事では、中学受験生の保護者に向けて、お子さんの成績が上がらない理由と成績が上がる勉強法を紹介します。

本記事の内容は、東大生の塾講師が監修しています。さらに、中学受験生の親目線でアクションに困らないように補足しています。

国語、算数、理科、社会の4教科それぞれについて紹介しているので、気になる教科からご覧下さい。

【中学受験】成績が上がらない5つの理由

各教科について解説する前に、まずは全教科に共通する成績が上がらない理由から解説していきます。

- 勉強量だけを意識している

- インプットばかりしている

- 基礎が固まっていない

- 復習をしていない

- 苦手分野を把握していない

成績が上がらない理由その1:勉強量だけを意識している

勉強をたくさんしているのに成績が上がらない生徒に当てはまるのが、勉強量だけを意識していることです。

確かにたくさん勉強することは大事です。しかし、成績を上げるために重要なのは正しいやり方で勉強することです。長い時間勉強机に向かっていても、解ける問題が増えていなければ意味がありません。

色々な塾や問題集に手を広げすぎるのも、どれも中途半端になって消化できないことがあるので、要注意です。

成績が上がらない理由その2:インプットばかりしている

勉強した内容を身につけるためには、インプットだけではなくアウトプットもすることが重要です。

インプット:塾の授業を受ける、参考書を読むなど情報を頭の中に入れること

アウトプット:問題を解く、テストを受けるなど、勉強した内容を頭から取り出すこと

勉強した内容を脳に定着させるためには、インプットとアウトプットを繰り返すことが大事です。アウトプットすることで、勉強したことが本当に分かっているのか確かめることもできます。

成績が上がらない理由その3:基礎が固まっていない

生徒も基本を繰り返すだけだと飽きてしまうので、応用問題をやりたくなることがあります。そのため、基礎が固まっていないのに、いきなり応用問題に手を出す生徒がいます。

ただ覚えるだけでなく、考えることが好きな生徒がやってしまいがちです。

しかし、応用問題は基礎が出来ていないと解くことができません。

たまに力試しに難しい問題にチャレンジするのは良いことですが、その結果として基礎がおろそかになるのは避けなければなりません。

成績が上がらない理由その4:復習をしていない

問題集を解いた後やテストを受けた後に、復習をしない生徒がいます。

「問題集を解いたら丸つけをして終わり」「テストを受けたら成績で一喜一憂して終わり」では、成績が上がりません。

問題集やテストは、自分が解けない問題を見つけるためにあるからです。全ての問題を迷いなく解けるのなら大丈夫です。

成績が上がらない理由その5:苦手分野を把握していない

受験勉強は、自分が出来ない問題を解けるようにしていくことで成績が上がります。そのためには、自分の苦手を把握しなければいけません。

なかなか成績が上がらない生徒は、そもそも何が苦手なのかわかっていないことがあります。苦手分野がわからない場合は、自分の今までの成績を見て何が苦手なのかを把握することから始めましょう。塾の公開模試などを上手く活用して、苦手分野を把握しましょう。

中学受験の公開模試のスケジュールは、こちらの記事で書いているので詳しく知りたい方はご覧ください。

>>中学受験の公開模試スケジュール

中学受験に必要な勉強時間

中学受験に必要な勉強時間は、学年ごとに異なります。わたしのInstagramアカウント(フォロワー1万人)でアンケートをとった結果は、以下のようになりました。

| 学年 | 1時間未満 | 1−2時間 | 2−3時間 | 3−4時間 |

|---|---|---|---|---|

| 1年生 | 63% | 25% | 6% | 6% |

| 2年生 | 58% | 36% | 4% | 2% |

| 3年生 | 37% | 48% | 13% | 2% |

| 4年生 | 24% | 43% | 22% | 11% |

| 5年生 | 11% | 26% | 48% | 23% |

| 6年生 | 12% | 8% | 38% | 58% |

小学1年生:受験勉強を始める人も少ないため、1時間未満の人が圧倒的に多かったです。この時期は、いろいろな体験を通して、学ぶことの楽しさをしってもらいましょう。

小学2年生:1年生よりは1−2時間勉強している割合が増えていますが、1時間未満の人が多いです。この時期から、学習の習慣や基礎学力(漢字・計算)を意識しましょう。

小学3年生:2月からの通塾に向けて、受験勉強を本格的に始める人も多いです。基礎学力を固めていきましょう。塾が始まると生活がかなり変化します。無理なく継続できるようなサポートが大切です。

小学4年生:通塾する人も増え、塾の宿題や復習の時間も必要になります。受験までに息切れしないように適宜休憩も必要です。

小学5年生:勉強量が一気に増える時期です。塾も週3回に増えるところがおおいので、自由に使える時間が減ります。家庭学習の時間が減る分、より塾の授業に集中してのぞむ必要があります。

小学6年生:受験まで1年を切ったこの時期は、3時間以上勉強する人が最も多いです。模試や過去問題の練習を行い、本番に向けての力試しを重ねるため、勉強時間が最も多くなります。

これらはアンケート結果なので個人差はありますが、一般的な中学受験生はこれくらいの勉強を毎日行っています。

もちろん、お子さんの学力や進度によって勉強時間は変わります。無理をせず、お子さんのペースに合わせた勉強時間を設定することが大切です。

体調管理には極力気をつけましょう。

中学受験の正しい勉強法

中学受験の正しい勉強法は学年ごとに異なります。以下に学年別の勉強法を紹介します。

小学1年生の正しい勉強法

- 基礎学力の習得:ひらがな・カタカナ・簡単な漢字や足し算・引き算などの基本を学びます。

- 好奇心を育てる:身の回りのことに興味を持ち、自分で調べたり質問したりする習慣を身につけます。

- 集中力を養う:短い時間でも集中して取り組む習慣を身につけ、徐々に勉強時間を伸ばしていきます。

小学2年生の正しい勉強法

- 読み書きの向上:より多くの漢字を覚え、文章を読む力や書く力を伸ばします。

- 計算力の向上:かけ算・わり算などの基本計算を習得し、計算力を向上させます。

- 自主学習の習慣化:自分で教科書やワークを開いて学習する習慣を身につけます。

小学3年生の正しい勉強法

- 学習範囲の拡大:理科や社会といった新しい教科を学び、幅広い知識を身につけます。

- 論理的思考の養成:問題解決や文章を理解するための論理的思考力を養います。

- 予習・復習の習慣化:授業の内容を理解しやすくするため、予習・復習を習慣化します。

小学4年生の正しい勉強法

- 基礎学力の向上:算数・国語・理科・社会の基礎知識を身につけます。

- 学習習慣の確立:毎日決まった時間に勉強する習慣を身につけます。

- 質問力を養う:分からないことや疑問点を積極的に質問することで理解を深めます。

小学5年生の正しい勉強法

- 応用力の養成:基礎知識を活用し、より高度な問題に取り組みます。

- 定期的な復習:学んだことを忘れないために、定期的な復習を行います。

- 時間配分の練習:各教科の問題を効率的に解くために、時間配分を意識した練習を行います。

小学6年生の正しい勉強法

- 過去問題の練習:志望校の過去問題を解いて、出題傾向や自分の弱点を把握します。

- 模試の受験:模試を受けて、本番に近い状況での対策を行います。

- 精神面のケア:受験に向けてプレッシャーが高まるため、リラックス法や対策を習得します。

このように学年ごとに異なる勉強法を取り入れることで、中学受験に向けて効果的に学習が進められます。ただし、お子さんの学力や進度に応じて、適切な勉強法を選択することが大切です。

【中学受験】成績が上がらない人のための国語の勉強法

国語の成績が上がらない3つの理由

国語の成績が上がらない理由は、以下の3つです。

- 感覚で解いている

- 語彙力、文法力が足りない

- 文章を読むことに慣れていない

理由その1:感覚で解いている

国語の文章題を感覚で解いていませんか?

確かにあまり勉強しなくても国語が得意な人はいます。塾や学校で、あまり勉強をしていないのに国語で高得点を取っているクラスメイトがいると思います。

しかしいつも感覚で解いていると、その時によって解き方が変わってしまいます。たまに高得点を取れることもあるかもしれませんが、感覚が答えと異なる場合は点を取れないので、点数が安定しません。

理由その2:語彙力、文法力が足りない

語彙力や文法力は、国語の問題を解くための道具です。これらの道具がないと問題の意味を読み取って正しい答えにたどり着くことができません。

語彙力や文法力は日本語の基本であり、それらがないと日本語で書かれた文章を正しく理解することができないからです。

そのため、これらをおろそかにすると国語の成績を上げることができません。

理由その3:文章を読むことに慣れていない

中学入試の国語の文章は2,3ページほどあります。問題を解くためには、この長さの文章を読んで内容を理解しなければなりません。

しかし普段から長い文章を読んでいないと、長い文章を読むのに時間がかかり、理解するのも大変です。そのため、時間内に正確に問題を解くこともできません。

国語の成績を上げるための3つのルール

続いて、国語の成績を上げるための3つのルールを紹介します。

- 論理的に考える癖をつける

- 漢字、文法、語句をおろそかにしない

- 文章を読む体力をつける

ルールその1:論理的に考える癖をつける

国語は感覚で解く人が多いのですが、それでは点数は安定しません。算数や理科では解き方を教えてもらい、その解き方で問題を解きますよね?

実は国語も決まった解き方で解くことができます。しっかり解き方を身につけて問題を解けば、感覚で解くよりも点数を安定させられます。

国語の問題の解き方は、論理的に解くことです。論理的に解く力をつければ、記号問題も記述問題も同じように解くことができます。

論理的に解くためのポイント

指示語や接続語の正しい理解や、問題文全体の論理の流れを把握することが重要です。

以下のポイントを意識するだけでも論理の流れが分かると思います。

- 指示語が指す内容は何か?

- 接続語は順接と逆接どちらなのか?

- 主張・根拠・具体例・結論はそれぞれどこの段落に書かれているか?

記述問題を解いたら終わりにするのではなく、自分で解けるようになるまで復習することが大切です。

一朝一夕では身につきませんが、普段から指示語と接続語の働きや、文章の論理構造を意識して問題に取り組むことで少しずつできるようになっていきます。

ルールその2:漢字、文法、語句をおろそかにしない

国語の問題を解くために、語彙力や文法力は欠かせません。

語彙や文法を勉強すれば漢字や文法の問題を解けるようになるだけでなく、文章の理解がしやすくなるので文章問題も解けるようになります。

朝や寝る前など毎日決まった時間に勉強したり、隙間時間に少しずつ勉強することを習慣にすると良いでしょう。

ルールその3:文章を読む体力をつける

読書をする子は文章を読むのに慣れているので、問題の長い文章を読むのも苦になりません。また、文章を読むスピードも早く、文章全体の意味を理解するのも早いです。

そのため、低学年のうちから読書をして文章を読む体力をつけるのをおすすめします。

とはいえ、読書の目的はあくまで読む体力をつけるための手段です。読書自体が目的にするのではなく、実際に問題を解かなければ意味がありません。

6年生で入試までに時間がない場合は、読書に時間を割くことができないでしょう。その場合は問題文を読む回数を増やすだけでも、読む体力をつけることができると思います。

>>近くの速読教室を探すならこちらのリンクをクリック

【中学受験】成績が上がらない人のための算数の勉強法

算数の成績が上がらない人に向けて「算数の成績が上がらない理由」と「算数の成績を上げるためのルール」について説明します。

算数の成績が上がらない3つの理由

算数の成績が上がらない理由は、以下の3つです。

- 分かったつもりになっている

- すぐに結果を求める

- 計算ミスをよくする

理由その1:分かったつもりになっている

算数ができない生徒は、問題を解いて解説を読むだけで理解したつもりになっている生徒がいます。しかし、何も見ないで問題を解いてみると、思ったより解けないということがよくあります。

成績を上げるためには分かったつもりの状態ではダメで、実際に問題を解けるようにならないといけません。

解説を読んで解き方を理解し、類題を見た時にその解き方で解くことができるかが重要です。ただ問題をこなすのではなく、一つ一つの問題に向き合って自分のものにしていくことが大切です。

理由その2:すぐに結果を求める

算数は、勉強をしたからといって直ぐに点数に反映されません。理科や社会の知識問題は暗記をすれば点数を取れますが、算数は暗記科目とは違って知識だけで点数を取れないからです。

もちろん公式を使うだけの問題であれば、公式を覚えて数字を当てはめるだけで解けるようになります。

しかし入試レベルの問題になると、一筋縄ではいかない問題が多いです。そのため入試レベルでは基本問題の積み上げが大事になってきます。難しい問題は基本問題の解き方を組み合わせることで解くことが多いからです。

しかし、基礎的な知識を身につけ、それを難しい問題で使う方法は短期間で習得できません。インプットとアウトプットを繰り返していくことを長期間くりかえすことで身につきます。

そのため、長期間くりかえし勉強して、地道に基礎を身につけていくことが大切です。そうすればいつか難しい問題を解くのに必要な知識が付き、成績が上がる時がきます。

理由その3:計算ミスを頻繁にする

算数では、計算ミスをしているとなかなか点数が伸びません。

入試では途中経過まで書かせる学校もあり、そのような場合は計算ミスがあっても解き方が正しい場合は部分点が期待できます。

しかし回答用紙に答えのみを記入する問題では途中経過が見られないので、答えが間違っていると点数をもらえません。

やり方が分かっているのに、計算ミスで点数を逃すのは非常にもったいないです。暗算が得意だからといって、筆算をせずに焦ってミスをしたら意味がありません。

筆算した方が確実な場合は、面倒がらずに手を動かして計算しましょう。1点や2点で合否が分かれるのが入試の世界です。確実に点数を取れるやり方を選びましょう。

算数の成績を上げるための3つのルール

続いて、算数の成績を上げるための3つのルールを紹介します。

- 基本問題を完璧にする

- 手を動かす癖をつける

- 間違いノートを作る

ルールその1:基本問題を完璧にする

いきなり算数の難しい問題を解くのではなく、まず基本問題を完璧にしましょう。

応用問題は、基本問題の組み合わせで解けることがほとんどです。 つまり基本問題の解き方が一通り頭に入っていることで、多くの応用問題の解き方も理解できます。

基礎が固まっていない状態で応用に取り組むと、応用問題の解説を読んでも理解できない部分が出てきます。そのため基本問題と応用問題を行ったり来たりしなければなりません。その上、入試の直前に基礎に穴があると志望校対策の問題演習に時間を使うことができません。

基礎を固めてから応用に取り組めば、応用問題の解き方をスムーズに理解できます。直前期も志望校の対策に時間を割くことができます。

まずは早めに基礎の土台を固め、その上に応用を積み上げていきましょう。

ルールその2:手を動かす癖をつける

解けなかった問題の解説を読むと理解できたような気分になりますが、「わかる」と「できる」は違います。

解説を理解することができても、解説を見ないで解けるようにならなければ意味がありません。解き方を目で読むだけでは定着せず、アウトプットすることで脳に定着します。

解説を読んだ後は、自分がその問題を本当に解けるようになっているのかを確認するようにしましょう。

そのために、何も見ないで自分の手を動かして問題を解くことが大事です。間違っていてもいいので、手を動かしてみる癖をつけましょう。

ルールその3:間違いノートを作る

間違いノートとは、テストで解けなかった問題や、普段の勉強で間違えた問題だけをまとめたノートのことです。

間違いノートを作ることで、自分がどの問題を解けなかったのか、そして何を勉強すれば良いのかが明確になります。

受験勉強で一番大事なことは、自分の苦手を把握し、克服していくことです。

間違いノートには自分の苦手な問題だけが載っているので、繰り返し復習することで効率よく苦手を克服することができます。

間違いノートは自分の苦手が詰まった自分専用の参考書です。これを完璧に解けるようにできれば怖いものは無くなります。

我が家では、個別指導塾のカウンセリングで算数の成績が上がらない原因を分析してもらいました。無料で相談できるのでオススメです。気になる方は、こちらの体験談をごらん下さい。

>>個別指導塾の無料相談を体験しました

【中学受験】成績が上がらない人のための理科の勉強法

理科の成績が上がらない人に向けて「理科の成績が上がらない理由」と「理科の成績を上げるためのルール」について説明します。

理科の成績が上がらない3つの理由

理科の成績が上がらない理由は、以下の3つです。

- 分野によって好き嫌いがある

- 計算問題に弱い

- 知識が足りない

理由その1:苦手な分野がある

理科は物理、化学、生物、地学の4つの分野で構成されています。

実際の入試では、どの分野を中心に出されるか分かりません。学校によって、どの分野からも満遍なく出題する場合と、分野を絞って出題する場合があります。

そのため苦手な分野があると、理科の成績が安定しません。

理由その2:計算問題に弱い

理科は知識問題だけではなく、計算問題もよく出されます。

知識問題は暗記するだけで得点できますが、計算問題はしっかり考えて解かなければならないので、つい避けてしまうことがあります。

しかし計算問題から逃げていては、理科の成績を上げることはできません。

上位の学校では、知識があるのを前提として計算問題が出題されるため、計算問題が苦手だと他の受験生に差をつけられてしまいます。

理由その3:知識が足りない

これは全ての教科や分野で言えることですが、問題を解くのに必要な知識がないと、成績を上げることができません。

理科は十分な知識がないと知識問題も計算問題も解くことができません。逆に言うと十分な知識をつけることができれば、多くの問題を解くことができるようになります。

理科が苦手で何をすれば良いかわからない場合は、まず基本的な知識を覚えることから始めましょう。

理科の成績を上げるための3つのルール

続いて、理科の成績を上げるための3つのルールを紹介します。

- 苦手な分野を作らない

- 計算問題を克服する

- 暗記は繰り返して覚える

ルールその1:苦手な分野を作らない

理科の成績を上げたいなら、どの分野も満遍なくできるようにしましょう。

入試ではどの分野を中心に出題されるかわかりません。理科の点数を安定させるためには、どの分野が出題されても大丈夫なように、苦手な分野を作らないことが大事です。

おためし受講14日間無料!

ルールその2:計算問題を克服する

計算問題を解くためには、前提となる知識と公式が正確に頭に入っていることが必要になります。間違ってもいいので、取り組んでみることが大事です。

計算問題で前提となる知識はそれほど複雑なものではなく、必要な時に必要な知識を取り出せれば大丈夫です。そのため、一度解法や知識を身につければ得点源にすることが可能です。

計算問題は苦手な生徒が多いので、得点源にしてしまえば他の受験生と差をつけることができます。まずは知識と公式を正確に覚えることが大切です。これを機会に基本的な知識を見直してみましょう。

ルールその3:暗記は繰り返して覚える

計算問題と違って、知識問題は知っているだけで得点になるので、落とすのはもったいないです。上位校では知識問題はできることが当たり前というレベルなので、落とすと致命的になります。

とはいえ、基本的な知識に穴がないようにすれば多くの受験生に差をつけられることはありません。そして基本知識は計算問題を解く上でも必要になります。

暗記は反復することで定着するので、何度も繰り返して覚えましょう。

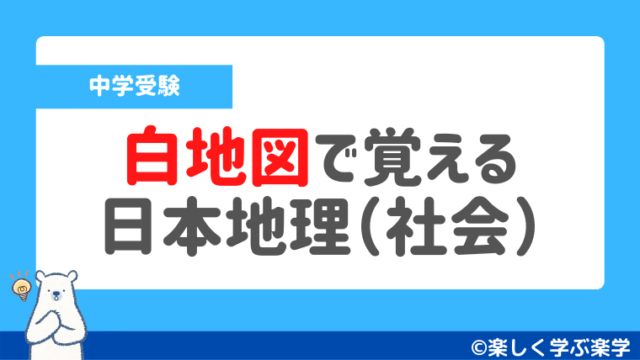

【中学受験】成績が上がらない人のための社会の勉強法

社会の成績が上がらない人に向けて「社会の成績が上がらない理由」と「社会の成績を上げるためのルール」について説明します。

社会の成績が上がらない3つの理由

社会の成績が上がらない理由は、以下の3つです。

- 分野ごとに成績に差がある

- 単純暗記をしている

- 背景知識を理解していない

理由その1:分野ごとに成績に差がある

社会では、地理、歴史、公民の3つの分野があります。入試問題では、分野をまたいで関連づけて出題されることがあります。

苦手な分野があると、複雑に関連づけて出題されると答えることができなくなります。

歴史の勉強をするときでも、地理のことも意識しながら勉強するというように、分野を結びつけることで理解度を上げることができます。

理由その2:単純暗記をしている

社会は4教科の中でも覚える内容が多い教科です。量が多いので、普通に暗記しようとするとかなり大変です。

ただ覚えるのではなく、工夫をしましょう。この後でも紹介しますが、つながりを意識したり背景を理解することで、頭に入りやすくなります。

理由その3:背景知識を理解していない

上位校の入試では、暗記しているだけで解ける問題だけでなく、背景知識まで問われる問題が出されます。

例えば歴史の場合、出来事や年号を知っているだけではなく、なぜその出来事が起きたので、その時代の特徴は何かを理解していないと答えられない問題もあります。

社会の成績を上げるための3つのルール

続いて、社会の成績を上げるための3つのルールを紹介します。

- 基本的な知識を覚える

- 苦手な分野を作らない

- つながりを意識して覚える

ルールその1:基本的な知識を覚える

社会で成績を上げるためには、基本的な知識を穴がないように覚えることが必須です。

知識問題は知っているだけで解けるので、知識がないと入試で不利になってしまいます。記述問題も、前提となる知識がないと解くことができません。

まずは基本的な知識に穴がないようにしましょう。一問一答の問題集や簡単な参考書から始めることをおすすめします。

ルールその2:苦手な分野を作らない

社会で他の受験生より点数を取るためには、苦手な分野を作らないことが大事です。苦手をなくすことで、分野をまたいで出題されても答えられるようになります。

得意な分野を伸ばすのも良いのですが、苦手を潰していくほうが必要な勉強量は少ないです。まずは苦手な分野を把握することから始めましょう。

おためし受講14日間無料!

ルールその3:つながりを意識して覚える

社会は覚えるべき内容が多いので、分野ごとのつながりを意識することで楽に覚えることができます。

上位校の入試では、知識や出来事の背景まで聞かれることがあります。単なる知識だけではなく、その理由まで理解しておくことで周りの受験生と差をつけることができます。

ただ覚えるのではなく、歴史をストーリーとともに覚えるなどの工夫をすることで、無理に覚えることを減らすことができます。

【中学受験】成績が上がらない5つの理由と教科毎の勉強法の紹介でした

本記事では中学受験で成績が上がらない5つの理由と、教科毎の勉強法を紹介しました。

- 勉強量だけを意識している

- インプットばかりしている

- 基礎が固まっていない

- 復習をしていない

- 苦手分野を把握していない

\おすすめの家庭教師を親目線で徹底調査/

いざという時のために情報収集しておこう

中学受験には成績の悩みがつきものです。

我が家でも、塾や家庭教師や個別指導塾など、いろいろな所に学習相談をしました。

色々なところと比較すると、個別指導塾「SS-1」の学習指導が抜きん出ていました。

- 抽象的な解決策ではなく、具体的な対策を指示してくれる

- テストの答案や問題用紙への書込み具合まで確認した上で、提案してくれる

短期間で塾の成績を上げたい方は、公式サイトで詳細をご覧ください。

\学習相談(無料)受付中/

個別指導SS-1

個別指導SS-1

個別教室のトライ

個別教室のトライ

国語特化の個別指導ヨミサマ。

国語特化の個別指導ヨミサマ。