- ワンダーボックスの対象年齢は?

- 何歳からがおすすめ?

といった疑問が解決できる記事になっています。

結論からいうと、ワンダーボックスは5,6歳から始めるのがおすすめです。

理由は、ひらがなと数字が読めるようになってからのほうが教材を理解しやすいためです。

詳細な理由や、そもそも対象年齢が何歳か?といった点について、紹介します。

この記事を書いているわたしは、ワンダーボックスを実際に1年以上利用しています。

ワンダーボックスが気になる方は、ぜひご覧ください。

ワンダーボックスの対象年齢は?

ワンダーボックスの対象年齢は4歳〜10歳

ワンダーボックスの対象年齢は4歳〜10歳(年中から小学4年)です。

なぜなら、ワンダーボックスを制作しているワンダーラボ社によると、4歳〜10歳くらいまでの幼少期にこそ、「想像力、思考力、知的好奇心」といった、学びの土台となる力が伸ばせるからです。

この時期には「知識・スキル」を身につけるための勉強よりも、目の前の課題に楽しく没頭する体験こそが大切としています。

「学ぶ力」とは =「意欲」x「思考力」x「知識・スキル」のかけ合わせになりますが、「意欲」と「思考力」があれば「知識・スキル」はいつでも身につけることができると、ワンダーラボ社は述べています。

そのため、ワンダーボックスの教材は「知識やスキル」を習得するためではなく、4歳〜10歳の子どもの「感性や思考力・創造性」を引き出すことを目的に作られています。

ワンダーボックスの学年対応は

ワンダーボックスの対象年齢は4歳〜10歳で、かなり幅がありますが、教材は学年によって変わります。

教材を大きく分けると「全学年共通のもの」と「学年グループによって異なるもの」があり、年齢ごとの発達段階に合うように、それぞれの教材の特性に合わせて、個別に難易度が設定されています。

「全学年共通」の教材とは

「全学年共通」の教材には、答えのない自由制作系の教材などがあります。

- そっくりさがし

- テクロンとひみつのけんきゅうじょ など

「学年グループによって異なる」教材とは

「学年グループによって異なる」教材は、同じ教材名でも、「4歳〜向け」と「6歳〜向け」と難易度を分けて作られているアプリやキット教材で、このようなものがあります。

- シンクシンクプラス

- バベロンプラス

- ハテニャンのパズルノート など

「ジュニアランド」というアプリは、4〜6歳(年中・年長)専用アプリで、文字が出てきません。イラストだけで直感的に操作できるため、まだ文字が読めない小さい子どもや、初めてタブレットを使う子どもでも簡単に使えるように作られています。

このように、ワンダーボックスの教材は、4〜10歳の年齢に応じて、それぞれ難易度が調整されているので、まずは年齢通りに申し込んでスタートしてみるのがおすすめです。

もし、始めてみて教材の難易度が合っていないと感じたときは、年度の途中でも申し込み年齢を変えることができます。

3歳でも受講できるの?

早いうちから知育教育を受けさせたいと思う方も多いですよね。

ワンダーボックスは3歳でも受講できるのかという質問に対して、公式サイトの回答はこのようになっています。

「ワンダーボックスは、多くの年少(現3歳)のお子さまにとって、適切な内容や難易度にはなっておりません」

理由は、「まだ早いものに無理に取り組むことで、うまく楽しめず、苦手意識をもってしまうのが一番避けたいこと」だからです。

引用元: ワンダーボックス公式サイト

ただし、このようなお子さまは、保護者のサポートがあれば楽しめることも可能とのことです。

- 特に発達の早いお子さま

- 誕生日の早いお子さま

- 上の兄弟がいて色々な経験を早くからしているお子さま

実際に3歳から利用されている方も多くいます。

口コミを見ると、3歳でも楽しめる簡単な教材もありますが、まだできない教材もあって、全ての教材を使いこなすのは難しいようです。

また、ひらがなや数字が読めないので、親が使い方を説明したり、代わりに文字入力をしてあげたり、サポートが必要なようです。

まずは体験版アプリを試してみて、楽しめそうな場合は、チャレンジしてみるのがいいかもしれませんね。

11歳以上でも受講できるの?

ワンダーボックスは11歳以上の子どもでも楽しめますが、10歳向けの教材を使うことになります。

公式サイトには、このように書かれています。

「4〜10歳のお子さまの場合は、学年に応じたコンテンツが提供されますが、11歳以上の方は基本的に10歳と同じコンテンツを継続して使っていただくことになります。そのため、11歳以上で満2年以上続けられた方には、同じコンテンツが提供される可能性があります。」

引用元: ワンダーボックス公式サイト

ということは、11歳以上の子どもが使う場合は、長くても2年間ほどの利用がよさそうですね。

アプリは大人でも難しい問題があるので、11歳以上でも楽しめそうですが、トイキット教材は小学5〜6年生には少し物足りなく感じるかもしれません。

ワンダーボックスは何歳から利用するのがおすすめ?

わが家のケースでは

息子はワンダーボックスを7歳(小学2年)から利用し始めました。現在8歳(小学3年)ですが、これくらいの年齢になると、キット教材もアプリも自分ひとりで使えます。親のサポートはほとんど必要ないので、親としては楽です。

たまに「そっくりさがし」という2 つのお題の共通点を探すアプリの答えが、なかなか思い浮かばないときに、一緒に考えてと言われることがあります。

わが家の場合、どうせ遊ばせるのなら、テレビゲームよりワンダーボックスのほうが、思考力も伸ばせていいかなという感じで、遊びの一つとしてワンダーボックスを利用し始めました。

今でもテレビゲームはさせていないので、ワンダーボックスが十分に役に立っています。

ただし、小学3年生にもなると、学校からの帰宅時間が遅くなり、宿題や他の学習もあり、家での自由時間が少なくなってきたので、以前よりワンダーボックスを使える時間が減ってきてしまいました。

子どもそれぞれによって興味の対象が違うので、一概にはいえませんが、もう少し低学年のほうが時間もあるので、ワンダーボックスをじっくりと使えて有効活用できるかなと思います。

ワンダーボックスを始めるのに、おすすめの年齢は

個人的には、ワンダーボックスは5〜6歳で始めるのがおすすめです!

その理由は

- ひらがなと数字が読めるようになってからのほうが教材を理解しやすい

- 就学前の方が、家での自由時間が多いので、教材を有効活用できる

- 思考力を伸ばしておくことで、小学校からの学びに活かせる

- 小学校受験の対策になりそうな問題もある

とはいえ、ワンダーボックスは年齢に応じた教材になっているので、4歳〜10歳の、どの年齢で始めても大丈夫です!

- 早めに知育教育をスタートさせたいなら

- ⇒ 4〜5歳からスタートがおすすめ! ただし、親のサポートが必須です!

- できるだけ親のサポートなしで、子どもだけで使ってほしいなら

- ⇒ 7〜10歳からスタートがおすすめです!

まとめ

ワンダーボックスには、STEAM教育を取り入れた、パズル・迷路・図形などの頭を使う問題や、プログラミング、アート、サイエンスなど、思考力を伸ばせる教材がたくさんあります。

一つの通信教育で様々な分野の教材が使えますので、子どもが楽しみながら「感性や思考力・創造性」を育てたい方は、ぜひワンダーボックスを試してみてはいかがでしょうか。

中学受験で成績を上げていくのは、学年が上がるほど大変になってきます。

子どもなりに一生懸命に学習していても、思うような結果がでないこともしょっちゅうあります。

もし志望校との偏差値が5以上離れていて、このまま成績が上がっていくイメージがわかないのであれば、個別指導や家庭教師を利用しましょう。

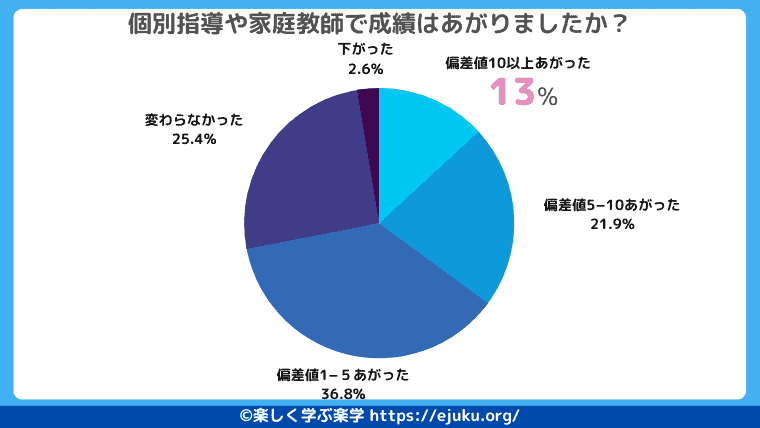

じつは、中学受験をされているご家庭の39%が個別指導塾や家庭教師を利用しています。

そして、個別指導塾や家庭教師を利用したご家庭のうち35%は偏差値が5以上アップしています。

中学受験生300人調査結果:https://ejuku.org/2023-chujuken-reserch/

中学受験生300人調査結果:https://ejuku.org/2023-chujuken-reserch/

我が家では家庭教師を利用していましたが、苦手な国語の偏差値が12アップし第1志望校に合格できました。

お住まいの地域に合わせて個別指導塾と家庭教師のおすすめを紹介するので、気になる方は資料請求してみてください。

個別指導SS-1

個別指導SS-1

個別教室のトライ

個別教室のトライ

国語特化の個別指導ヨミサマ。

国語特化の個別指導ヨミサマ。